جدول المحتويات:

معدّلات انتشار الإعاقة: صعوبة تعريفها وقياسها

يطرح قياس انتشار الإعاقة تحدّيات كبرى، لا سيّما في البلدان النامية. حيث تعتمد النتائج إلى حدّ بعيد على طريقة جمع المعلومات، بالإضافة إلى تعريف الإعاقة المُعتَمَد. فغالبًا ما تؤمّن المسوح (لا سيّما المتخصّصة منها) بياناتٍ أكثر تفصيلاً بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بما أنّها تنطوي على أسئلة أكثر وأعمق. وبالإضافة إلى ذلك، وبما أنها تنطوي على أسئلة بالغة الدقّة وتعريفات واسعة للإعاقة تركّز على عدد من القيود والحواجز، تميل مثل هذه المسوح إلى إنتاج معدّلات اعلى ومتعدّدة أكثر دقّة بشأن انتشار الإعاقة(3) ومن جهة أخرى، تُستَخدَم عادة التعدادات السكّانيّة بهدف جمع البيانات الخاصة بالإعاقة. ومن مزايا ذلك أنّها تغطّي مجموع السكّان، وأنّها تجري بصورة منتظمة، وبالتاليّ تسمح بمراقبة التوجّهات مع مرور الوقت. إلاّ أنّها تُنتجّ معدّلات انتشار أدنى لا تطال سوى الأشخاص ذوي العاهات الحادة، بما أنّها لا تنطوي إلاّ على عدد محدود من الأسئلة بشأن الإعاقة وغالبًا ما تكون مبنيّة على أساس التفسيرات الضيّقة للإعاقة(4).

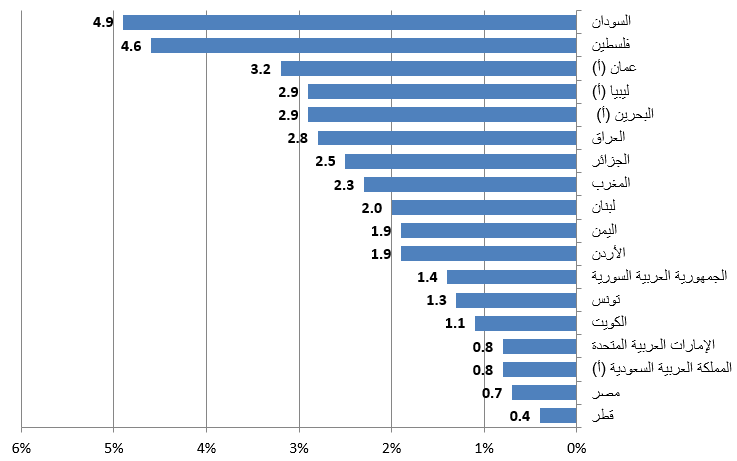

ونظرًا إلى انتشار استخدام التعدادات من أجل قياس الإعاقة في العالم العربيّ، يمكن لهذه التوجّهات – بالإضافة إلى عوامل أخرى على غرار الوصمة الاجتماعيّة التي قد تمنع الناس من ذكرها – أنْ تساهم في تفسير معدّلات انتشار الإعاقة المنخفضة جدًّا التي تسجّلها البلدان العربيّة. فوفقًا للبيانات المتوفّرة، تتراوح معدّلات انتشار الإعاقة بين 0.4 في المائة في قطر، و4.9 في المائة في السودان (راجع الشكل 1). ومن بين البلدان الـ18 التي تتوفّر فيها البيانات ذات الصلة(5)، أشار 15 بلدًا إلى أنّ معدّل انتشار الإعاقة لا يتخطّى الـ 3 في المائة، في حين أنّ نصف البلدان أشار إلى أن المعدّلات لا تتخطّى الـ 2 في المائة. وتتعارض هذه الأرقام بشدّة مع المعدّلات المتوفّرة في المناطق الأخرى وعلى المستوى العالميّ على حدّ سواء. ففي منطقتي أمريكا اللاتينيّة والكاريبي، مثلاً، يُقَدَّر معدّل انتشار الإعاقة بـ12.4 في المائة و 5.4 في المائة على التوالي(6). أمّا منظّمة الصحّة العالميّة والبنك الدوليّ فيشيران إلى أنّ حوالى 15 في المائة من سكّان العالم هم من ذوي الإعاقة(7). وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ معدّلات انتشار الإعاقة في البلدان العربيّة هي منخفضة جدًّا مقارنة مع عوامل الخطر وأسباب الإعاقة في المنطقة، بما في ذلك قرابة الدمّ، والأمراض المنقولة والمزمنة، وحوادث السير والنزاعات المسلحة(8).

الشكل 1 معدّلات انتشار الإعاقة في المنطقة العربيّة (بالنسبة المئويّة)

المصدر: الإسكوا استنادًا الى بيانات تم التحقق صحّتها من خلال المكاتب الوطنيّة للإحصاء بحسب ما يلي: الأردن: دائرة الإحصاءات العامّة (2010)؛ الإمارات العربيّة المتّحدة: المركز الوطنيّ للإحصاء (2005)؛ البحرين: الجهاز المركزيّ للمعلومات (2010ب)؛ تونس: المعهد الوطني للإحصاء (2009)؛ الجزائر: الديوان الوطنيّ للإحصائيّات وآخرون (2006)؛ الجمهوريّة العربيّة السوريّة: المكتب المركزيّ للإحصاء (2007)؛ السودان: الجهاز المركزيّ للإحصاء (2008)؛ العراق: الجهاز المركزيّ للإحصاء وآخرون (2007)؛ عُمان: المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (2010)؛ فلسطين: الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ (2007)؛ قطر: جهاز الإحصاء القطري (2010)؛ الكويت: الإدارة المركزية للإحصاء (2011)؛ لبنان: إدارة الإحصاء المركزيّ وآخرون (2004)؛ ليبيا: المسح الوطنيّ الليبيّ لصحّة الأسرة والمشروع العربي لصحة الأسرة (2007)؛ مصر: الجهاز المركزيّ للتعبئة العامة والإحصاء (2006)؛ المغرب: المندوبية السامية للتخطيط (2004)؛ المملكة العربيّة السعوديّة: مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2004)؛ اليمن: الجهاز المركزيّ للإحصاء (2004).

ملاحظة: (أ) تغطّي البيانات المواطنين فقط.

وبالتاليّ، يمكن القبول بمعدّلات انتشار الإعاقة في البلدان العربيّة ولكن مع توخّي الحذر من دقّتها. وتجدر الإشارة إلى أنّ موثوقيّة البيانات عبر البلدان وقابليّتها للمقارنة هما محدودتان، ليس بسبب استخدام وسائل مختلفة لجمع البيانات فحسب بل أيضًا ولا سيّما بسبب استخدام تعريفات مختلفة لمفهوم الإعاقة. وحتّى عند استخدام البلدان وسائل جمع البيانات العامة نفسها، تطرح عمليّة مقارنتها بين البلدان الكثير من التحدّيات بسبب غياب اتّساق أنواع الإعاقة وتصنيفها. بعبارة أخرى، تبقى قابليّة البيانات على المقارنة محدودة في المنطقة العربيّة بما أنّ البلدان تستخدم فئات ومصطلحات مختلفة من أجل وصف أنواع الإعاقة المختلفة. ومن أجل إبراز هذه المسألة، يعرض الجدول 1 التصنيفات التي يعتمدها عدد من البلدان العربيّة من أجل وصف الإعاقة ذات الصلة بالتنقّل وبالبنية الجسدية المرتبطة بالحركة. وتبيّن القائمة أنّ عددًا ضئيلاً من البلدان يستخدم المصطلحات نفسها عند جمع البيانات ذات الصلة بأنواع الإعاقة، في حين أنّ بعض البلدان يركّز على عاهات الأشخاص (على غرار الشلل أوخسارة الرِّجل)، والبعض الآخر يبني تصنيفه على أساس المحدوديّة في تأدية الوظائف وصعوبتها (على غرار الصعوبة في الحركة أو الصعوبة في السير).

| الأردن |

|

|---|---|

| الإمارات العربيّة المتّحدة |

|

| البحرين |

|

| تونس |

|

| الجمهورية العربية السورية |

|

| السودان |

|

| العراق |

|

| عُمان |

|

| فلسطين |

|

| قطر |

|

| الكويت |

|

| لبنان |

|

| ليبيا |

|

| مصر |

|

| المغرب |

|

| المملكة العربيّة السعوديّة |

|

| اليمن |

|

المصدر: الأردن: دائرة الإحصاءات العامّة (2010)؛ الإمارات العربيّة المتّحدة: المركز الوطنيّ للإحصاء (2005)؛ البحرين: الجهاز المركزيّ للمعلومات (2010ب)؛ تونس: المعهد الوطنيّ للإحصاء (2009)؛ الجمهوريّة العربيّة السوريّة: المكتب المركزيّ للإحصاء (2007)؛ السودان: الجهاز المركزي للإحصاء (2008)؛ العراق: الجهاز المركزيّ للإحصاء وآخرون (2007)؛ عمان: المركز الوطنيّ للإحصاء والمعلومات (2010)؛ فلسطين: الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ (2007)؛ قطر: جهاز الإحصاء القطريّ (2010)؛ الكويت: الإدارة المركزيّة للإحصاء (2011)؛ لبنان: إدارة الإحصاء المركزيّ وآخرون(2004)؛ ليبيا: المسح الوطنيّ الليبيّ لصحّة الأسرة والمشروع العربي لصحة الأسرة (2007)؛ مصر: الجهاز المركزيّ للتعبئة العامة والإحصاء (2006)؛ المغرب: المندوبية السامية للتخطيط (2004)؛ المملكة العربيّة السعوديّة: مصلحة الإحصاءات العامّة والمعلومات (2004)؛ اليمن: الجهاز المركزيّ للإحصاء (2004).

ملاحظة: تمّ استقاء هذه التصنيفات من مصادر رسميّة وبالتالي قد لا تعكس المصطلحات التي تعتمدها منظّمة الأمم المتّحدة.

يشكّل التصنيف الدوليّ لتأدية الوظائف والعجز والصحّة إطار عمل مركزيّ لتعزيز مصطلحات وتصنيفات خاصة بالإعاقة تتّسم بالدقة والاتساق. ويقدّم نظام التصنيف، الذي اعدته منظمة الصحة العالمية، لغة موحّدة، معياريّة وشاملة لوصف الصحة والحالات الصحية(9). وضمن إطار العمل هذا، يتمّ فهم الإعاقة وفقًا لعنصرَين أساسيَّيْن هما: (1) عجز على مستوى الوظائف الجسدية (على غرار النظر والسمع)، وفي بنيان الجسم (على غرار بنية العين والأذن)؛ بالإضافة إلى (2) محدوديّة النشاط والقيود التي تحدّ من المشاركة (على غرار ارتداء الملابس وتناول الطعام). كما أنّه يحدّد مجموعة من العوامل السياقية (على غرار الجغرافيا الطبيعيّة والمواقف المجتمعيّة)، التي تتفاعل مع العناصر المذكورة أعلاه وتؤثر –سلبًا أو إيجابًا- على تأدية الشخص وظائفه وعلى إعاقته/ إعاقاته(10). ويعرض الجدول 2 قائمة بالفئات وفقًا لمكونات التصنيف الدوليّ لتأدية الوظائف والعجز والصحّة.

| وظائف الجسم |

|

|---|---|

| البنيان الجسماني |

|

| النشاط والمشاركة |

|

| العوامل البيئيّة |

|

المصدر: WHO (2001).