جدول المحتويات:

الإعاقة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030

إذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز، ... وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ... وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموماً.

ديباجة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أهداف التنمية المستدامة وغاياتها متكاملة وغير قابلة للتجزئة، وهي عالمية بطبيعتها وشاملة من حيث تطبيقها.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/سبتمبر 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وتغطي أهداف الخطة السبعة عشر ومقاصدها البالغ عددها 169 مواضيع منها الفقر والجوع والتعليم والصحة وتغيّر المناخ والطاقة النظيفة والاستهلاك والإنتاج المسؤولان. وهي تقتضي تطلعاتٍ شاملة والتزامات قادرة على التغيير لتسهيل الاندماج في المجتمعات وتمكين الجميع من تحقيق إمكاناتهم البشرية بكرامة ومساواة. يأتي الإعلان على ذكر الأشخاص ذوي الإعاقة ثلاث مرات، ويشار إليهم صراحةً في سبعة من مقاصد أهداف التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، يفهم من الإشارات العديدة إلى فئات السكان، مثل "الفئات المنكشفة على المخاطر"، أنها تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة.

تضمنّت خطة عام 2030، لتوجيه عمليات صنع القرار واستعراض التقدّم المحرَز، 232 مؤشراً عالمياً. يشير 14 منها مباشرة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، أو يرتبط بمقاصد فيها إشارة مباشرة إليهم. فالمؤشر 8.5.2 مثلاً يحدّد أنّ التقدم المحرز في المقصد 8.5 المتعلّق بتأمين العمل اللائق للجميع يُقاس بمعدل البطالة حسب العمر والجنس و الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتوقع بالإضافة إلى ذلك أن تضع الدول الأعضاء مؤشّراتٍ إقليميّة ووطنيّة ودون وطنيّة بالاستناد إلى المؤشرات العالميّة[1].

وهذا تقدم ملحوظ مقارنة بالأهداف الإنمائية للألفية الثمانية التي اعتمدت في عام 2000 وسبقت أهداف التنمية المستدامة ولم تتضمن أي إشارة محددة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعني الإشارة المباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة في خطة عام 2030 والمؤشرات العالمية زيادة احتمال إدراجهم بوضوحٍ أكبر في الخطط التنفيذيّة التي تضعها الدول والجهات الفاعلة الأخرى، والكشف عن أي إخفاق في هذا المجال.

| الهدف | المقصد | المؤشر |

|---|---|---|

| 1 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان | 1.3 استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني للجميع ووضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام 2030 | 1.3.1 نسبة السكان الذين تشملهم حدود دنيا/نظم للحماية الاجتماعية، بحسب الجنس، وبحسب الفئات السكانية، كالأطفال والعاطلين عن العمل والمسنين و الأشخاص ذوي الإعاقة والحوامل والأطفال حديثي الولادة وضحايا إصابات العمل والفقراء والضعفاء |

| 4 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع | 4.5 القضاء على التفاوت بين الجنسيْن في التعليم، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030 | 4.5.1 مؤشرات التكافؤ (أنثى/ذكر، ريفي/حضري، أدنى/أعلى خمس السكان ثراء، وفئات أخرى مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد الشعوب الأصلية، والمتضررين من النزاعات، متى توافرت البيانات عن ذلك) لجميع مؤشرات التعليم المدرجة في هذه القائمة، التي يمكن تصنيفها |

| 4.a بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة والأطفال ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع | 4.a.1 نسبة المدارس التي تحصل على: الطاقة الكهربائية؛ شبكة الإنترنت وأجهزة حاسوبية لأغراض التعليم؛ بنى تحتية ومواد ملائمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة؛ مياه الشرب الأساسية؛ مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ مرافق أساسية لغسل الأيدي (وفق التعاريف الواردة في مؤشر توفير المياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع) | |

| الهدف 8 تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع | 8.5 تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بمن فيهم الشباب و الأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول العام 2030 | 8.5.1 متوسط الدخل في الساعة للنساء والرجال العاملين، بحسب الوظيفة والعمر والأشخاص ذوي الإعاقة8.5.2 معدل البطالة، بحسب الجنس والعمر والأشخاص ذوي الإعاقة |

| الهدف 10 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها | 10.2 تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو الانتماء العرقي أو الإثني أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030 | 10.2.1 نسبة السكان الذين يعيشون دون 50 في المائة من متوسط الدخل، بحسب الجنس والعمر والأشخاص ذوي الإعاقة |

| الهدف 11 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة | 11.2 توفير إمكانية وصول الجميع إلى نُظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030 | 11.2.1 نسبة السكان الذين تتوافر لهم وسائل النقل العام المناسبة، بحسب العمر والجنس والأشخاص ذوي الإعاقة |

| 11.7 توفير سُبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 2030 |

11.7.1 متوسط حصة المنطقة السكنية بالمدن التي تمثل فضاءً مفتوحاً للاستخدام العام للجميع، بحسب العمر والجنس والأشخاص ذوي الإعاقة 11.7.2 نسبة ضحايا التحرش البدني أو الجنسي بحسب العمر، والجنس، ووضع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكان حدوثه خلال الاثني عشر شهراً السابقة |

|

| الهدف 16 التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات | 16.7 ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات |

16.7.1 نسبة الوظائف (بحسب الجنس والعمر والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات السكانية) في المؤسسات العامة (الهيئات التشريعية الوطنية والمحلية، والخدمة العامة، والسلطة القضائية) مقارنة بمستويات التوزيع على الصعيد الوطني 16.7.2 نسبة السكان الذين يعتقدون أن صنع القرار عملية شاملة للجميع وملبية للاحتياجات، بحسب الجنس والعمر والإعاقة والفئة السكانية |

| الهدف 17 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة | 17.18 تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل ونوع الجنس والسن والانتماء العرقي والإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020 |

17.18.1 نسبة مؤشرات التنمية المستدامة الموضوعة على الصعيد الوطني، مع التصنيف الكامل لها عندما تكون ذات صلة بالغاية المستهدفة، وفقاً للمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية 17.18.2 عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية على الصعيد الوطني والتي تتقيّد بالمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية 17.18.3 عدد البلدان التي لديها خطة إحصائية وطنية ممولة بالكامل وقيد التنفيذ، بحسب مصدر التمويل |

وينبغي ألاّ يفوتنا أن جميع أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها التي "تنطبق عالمياً على الجميع" تنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة بقدر ما تنطبق على أي شخص آخر: فإذا كانت الإشارة إليهم واضحة في سبعة من المقاصد، فهذا لا يعني أن المقاصد الأخرى البالغ عددها 162 لا تُعنى بهم. ويتفّق هذا التفسير مع القصد العام للخطة التي تؤكد في ديباجتها أنّ الأهداف شاملة للجميع، أي تنطبق على الجميع دون استثناء. ويؤكد المقصد 17.18 ذلك بالدعوة إلى زيادة كمية ودقة البيانات المفصّلة حسب الإعاقة من بين سواها من المعايير.

وعلاوة على ذلك، تدعم اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تفسير خطّة عام 2030 بأنها تنطبق بأكملها على الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا تعيد الاتفاقية التأكيد مجدداً على الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والرّفض التام للتمييز فحسب، بل تدعو مباشرة إلى تعميم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الإنمائية.

وإن كانت أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها طموحة بطابعها، فالتداخل بين مضمون خطة عامة 2030 ومضمون اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمنحها طابعاً ملزماً قانوناً. فالهدفان 3 و4 حول الصحة والتعليم مثلاً، يتلاقيان مع مادتي الاتفاقية 24 و25. وهذا يعني أنّه، بموجب القانون الدّولي، يتعيّن على الدول الأطراف في الاتفاقية العمل على تحقيق العديد من الأهداف والمقاصد بما يضمن عدم إقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة. وبالتالي، فإنّ تنفيذ الخطة من منظور مُراعٍ للأشخاص ذوي الإعاقة يسهم في تنفيذ أحكام الاتفاقية، ويمكن استخدام المؤشرات التي وُضعت لقياس التقدم المحرز في تنفيذ الأهداف والمقاصد لرصد الامتثال لأحكام الاتفاقية.

أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها مترابطة ومتداخلة، وهذا الترابط يميّز أيضاً أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فديباجة خطة عام 2030 تشير إلى أنّ الأهداف والمقاصد "متكاملة وغير قابلة للتجزئة"، وديباجة الاتفاقية تؤكد على "الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها"، فلا يمكن إذاً العمل على تحقيق أي هدف أو مقصد ولا أيّ حكم من أحكام الاتفاقيّة على حدة. وما يصحّ بشكل عام ينطبق بشكل خاص على الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي حال شملهم تنفيذ أحد الأهداف أو المقاصد، أو أحد أحكام الاتفاقيّة، حينها يقتضي أيضاً أن يشملهم جميعها.

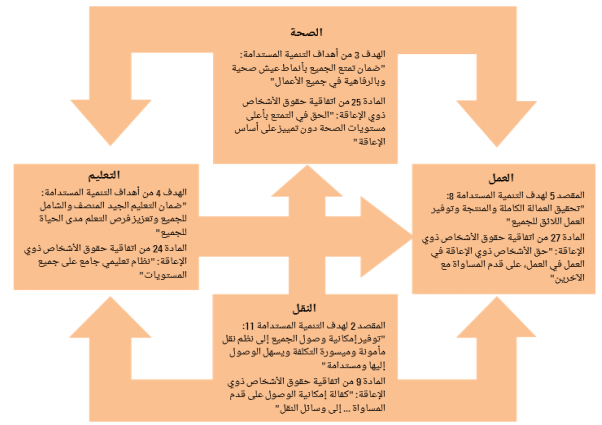

ويصوّر الشكل 1 هذا الترابط بالتركيز على مكوّنات أساسيّة أربعة للتنمية مدرَجة في الخطّة كما في الاتفاقية (وفي سائر معاهدات حقوق الإنسان). العمل اللائق، موضوع الهدف 8.5 من الخطة والمادة 27 من الاتفاقية، ليس ممكناً للأشخاص ذوي الإعاقة ما لم يتسنَّ لهم الحصول على مستوىً جيّد من التعليم، موضوع الهدف 4 من الخطة والمادة 24 من الاتفاقية. والعمل والتعليم يستلزمان معايير صحيّة عالية، موضوع الهدف 3 من الخطة والمادة 25 من الاتفاقية، إذ أنّ الوضع الصحّي المتردي غالباً ما يقوّض القدرة على المشاركة في القوى العاملة أو على متابعة الدراسة. وهذه الغايات الثلاث مرتبطة بتوفّر وسائل النقل، موضوع الهدف 11.2 من الخطة والمادة 9 من الاتفاقيّة، فمن دونه يصعب جدّاً على الأشخاص ذوي الإعاقة قصد أماكن العمل والمدارس والمراكز الصحية[2]. ويمكن ربط كلٍّ من المجالات الأربعة المذكورة بالمجالات الأخرى الواردة في الخطّة والاتفاقية.

الخطّة التي تستند إلى فكرة "عدم إهمال أي أحد" لن تبلغ هدفها ما لم تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان اشتمالهم سيسهّل تحقيق أهدافها كافّة ويشمل للجميع. فمثلاً، لا يعني عدم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في كثير من الأحيان على الرعاية الصحية الكافية فحسب[3]، أن حقوقهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية لم تتحقق، بل يستتبع ذلك خسارة لمجتمعاتهم يمكن تفاديها، إذ أنّ الوضع الصحي الجيّد يتيح للمزيد من الأشخاص ذوي الإعاقة الدراسة والعمل والمساهمة في التلاحم الاجتماعي والنمو والازدهار. والجدير بالذكر أنّ أحد مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "يعترف بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموماً"[4].

ويشكّل رصد التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات خطة 2030 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحدياً مستمراً للأجهزة الإحصائية في جميع أنحاء العالم. فالإطار العالمي للمؤشرات لم يُعتمد سوى مؤخراً، ولم يوضع بعد لعدد منهم بيانات فوقية،[5] ويشمل ذلك نحو 14 مؤشراً حددت كأولوية لتقصي حالة الأشخاص ذوي الإعاقة. ورغم التقدم الملحوظ في هذا المجال، لا تزال الحاجة ملحّة إلى المزيد من البيانات الشاملة الخاصّة بالإعاقة في البلدان العربية، وهذا ما ينعكس في الثغرات في الإحصاءات الأخيرة التي جمعتها شعبة الإحصاء في الإسكوا[6]. ويقدّم هذا الفصل لمحة عن هذه الإحصاءات، فضلاً عن بعض البيانات الإضافية المتوفّرة حالياً.

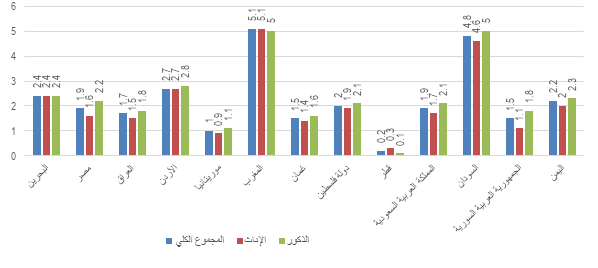

تشير الإحصاءات التي جمعتها الإسكوا إلى أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة، حسب التعريف الذي يوصي به فريق واشنطن، تتراوح بين 0.2 و5.1 في المائة من مجموع السكان في البلدان العربية التي تتوفّر عنها بيانات.

الشكل 1. الروابط بين مكوّنات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخطة عام 2030

الشكل 2. النسبة المئوية لانتشار الإعاقة حسب الجنس في بلدان مختارة وأعوام مختلفة

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d، على أساس بيانات الأجهزة الإحصائية الوطنية من: الأردن، تعداد عام 2015؛ والبحرين، تعداد عام 2010؛ والجمهورية العربية السورية، مسح الميزانيّة لعام 2007؛ والسودان، تعداد عام 2008؛ والعراق، مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013؛ وعُمان، تعداد عام 2010؛ ودولة فلسطين، تعداد عام 2007؛ وقطر، تعداد عام 2010؛ ومصر، مسح القوى العاملة لعام 2016؛ والمغرب، تعداد عام 2014؛ والمملكة العربية السعودية، المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016؛ وموريتانيا، تعداد عام 2013؛ واليمن، مسح ميزانيّة الأسر المعيشيّة لعام 2014.

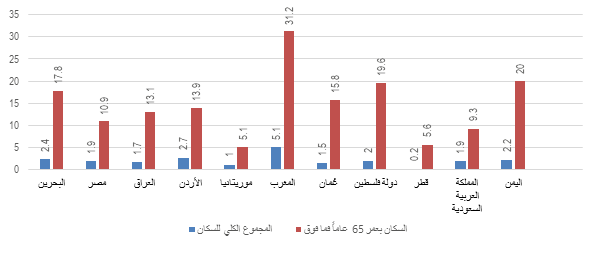

الشكل 3. النسبة المئوية لإجمالي انتشار الإعاقة وللأشخاص بعمر 65 عاماً فما فوق، 2007-2016

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d، على أساس بيانات الأجهزة الإحصائية الوطنية من: الأردن، تعداد عام 2015؛ والبحرين، تعداد عام 2010؛ والعراق، مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013؛ وعُمان، تعداد عام 2010؛ ودولة فلسطين، تعداد عام 2007؛ وقطر، تعداد عام 2010؛ ومصر، مسح القوى العاملة لعام 2016؛ والمغرب، تعداد عام 2014؛ والمملكة العربية السعودية، المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016؛ وموريتانيا، تعداد عام 2013؛ واليمن، مسح ميزانيّة الأسر المعيشيّة لعام 2014.

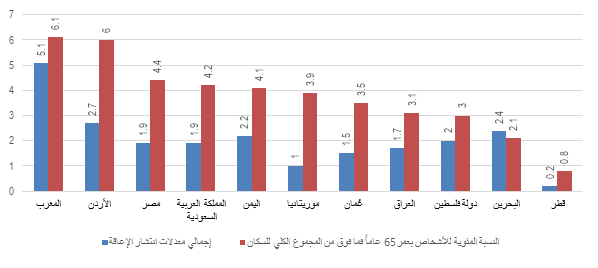

التفاوتات الحادة بين البلدان من حيث إجمالي معدلات انتشار الإعاقة، وتدني إجمالي معدّلات انتشار الإعاقة نسبيّاً في بعض البلدان مقارنةً بمعدلاتها في باقي العالم[7]، كما أن معدّل الإعاقة في معظم البلدان أقل إلى حد ما بين النساء منه بين الرجال يتطلب تفسيراً. لكن ذلك غير متوفر تماما في هذه المرحلة ويتطلب بحثا أعمق[8]. ولكن، في البلدان العربية جميعها، يبيّن الشكل 3 أنّ معدل انتشار الإعاقة بين كبار السن أعلى بكثير منه بين السكان عموماً. ولذلك يُعزى بعض التفاوت بين معدّلات انتشار الإعاقة ضمن المنطقة إلى ارتفاع متوسط عمر السكان في بعض البلدان.

يبيّن الشكل 3 أنّ البلدان التي ترتفع فيها معدلات انتشار الإعاقة هي إجمالاً التي تضم أكبر عدد من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً. ففي المغرب مثلاً حيث أعلى معدّل لانتشار الإعاقة (5.1 في المائة)، تبلغ نسبة المسنّين 6.1 في المائة من مجموع السكّان؛ أمّا قطر التي تسجّل أدنى معدّل لانتشار الإعاقة (0.2 في المائة) فتقتصر نسبة المسنّين فيها على 0.8 في المائة من مجموع السكّان.

ويمكن أن يعود تدني معدلات انتشار الإعاقة إلى الوصمة الاجتماعية التي لا تزال مرتبطة بالإعاقة ما يؤدي إلى عدم الإبلاغ عن حالات الإعاقة. وقد يفسّر ذلك أيضاً جزئياً تدني معدّلات الإعاقة نسبيّاً بين الإناث، فهناك ما يشير إلى أنّ الوصمة الاجتماعية أشدّ عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات. وقد تؤدي أساليب جمع البيانات التي تقتضي إجراء مقابلة مع رب الأسرة فقط، بدلاً من مقابلة كل فرد من أفراد الأسرة على حدة، إلى عدم الإبلاغ عن الإعاقة. كما أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مؤسسات خاصّة، كالمؤسسّات الخاصّة بالإعاقة أو بالعناية بالمسنين أو في السجون، لا يحسبون في التعدادات والمسوح ما لم تبلّغ الأسر المعيشية عنهم كأفراد من الأسرة يُقيمون خارج المنزل[9].

الشكل 4. النسبة المئوية لمعدلات انتشار الإعاقة وللأشخاص بعمر 65 عاماً فما فوق من المجموع الكلي السكان، 2007-2016

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d (راجع الشكل 3).

الهدف 1: القضاء على الفقر

هناك ثغرة كبيرة في البيانات المتعلقة بالفقر، وهو أحد المؤشّرات الرئيسية لخطّة التنمية الجديدة.

ولا تزال قليلةٌ البيانات عن الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة مقارنةً مع من هم من دون إعاقة. وموريتانيا من البلدان القليلة التي أُصدرت هذه البيانات: فوفقاً للتقرير عن ملامح الفقر في البلد لعام 2014، بلغ معدّل انتشار الإعاقة بين الخُمس الأكثر فقراً من السكان أربع مرّات تقريباً معدّله بين الخمس الأكثر ثراءً. وتبيّن أنّ احتمال التعرّض للفقر لدى الأسر المعيشية التي تضمّ فرداً واحداً ذا إعاقة أكثر مرّتيْن من تلك التي لا تضمّ أي فرد ذي إعاقة[10].

وتؤكّد مسوح أجرتها "المنظمة الدولية للمعوقين" في مناطق من المغرب والجزائر وتونس أنّ دخل الأشخاص ذوي الإعاقة منخفض جداً: ففي تونس مثلاً، أبلغ 59.3 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة عن عدم حصولهم على أيّ دخلٍ فردي على الإطلاق، و16.7 في المائة عن حصولهم على دخلٍ فردي أقل من 150 دينار تونسي (أي ما يقارب 76 دولاراً) في الشهر[11].

الهدف 4: التعليم الجيّد

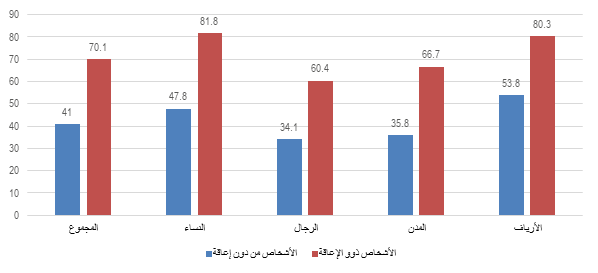

يعود ارتفاع معدّلات الفقر بين الأشخاص ذوي الإعاقة جزئياً إلى تدنّي فرص حصولهم على التعليم. وفي المنطقة العربية، التحصيل العلمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أدنى بكثير منه لدى من هم من دون إعاقة، وهو متدني خاصة بين النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، ويظهر الشكل 5 نسبة من هم بدون تحصيل علمي من بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومن دون إعاقة في العراق، مصنّفة حسب الجنس ومكان الإقامة. وفي حين يفتقر إلى التعليم 41 في المائة من العراقيين من دون إعاقة، يفتقر 70.1 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى التعليم. وعلاوة على ذلك ليس لدى 81.8 في المائة من النساء ذوات إعاقة أي تحصيل علمي على الإطلاق.

الشكل 5. النسبة المئوية للأشخاص بعمر 10 سنوات فما فوق من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن دون إعاقة بدون تحصيل علمي في العراق، 2013

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d (على أساس بيانات من مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013).

الشكل 6. النسية المئوية لانتشار الإعاقة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و4 أعوام، 2007-2016

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d، على أساس بيانات الأجهزة الإحصائية الوطنية من: البحرين، تعداد عام 2010؛ والعراق، مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013؛ وعُمان، تعداد عام 2010؛ ودولة فلسطين، تعداد عام 2007؛ وقطر، تعداد عام 2010؛ والمغرب، تعداد عام 2014؛ والمملكة العربية السعودية، المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016؛ وموريتانيا، تعداد عام 2013؛ واليمن، مسح ميزانيّة الأسر المعيشيّة لعام 2014.

يشير المقصد 4.2 إلى النموّ في مرحلة الطفولة المبكرة، ويهدف المؤشّر 4.2.1 تحديداً إلى حساب "نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي" مصنفين حسب الجنس. ولهذا المؤشر قيمة كبيرة في المستقبل إذ أنه يسهّل الكشف والتدخل في المراحل المبكرة للوقاية من الإعاقة لدى الأطفال الصغار. والبيانات حول هذا المؤشر غير متوفّرة في الوقت الحاضر. ويبيّن الشكل 6 انتشار الإعاقة لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين صفر و4 أعوام.

الهدف 8: العمل اللائق

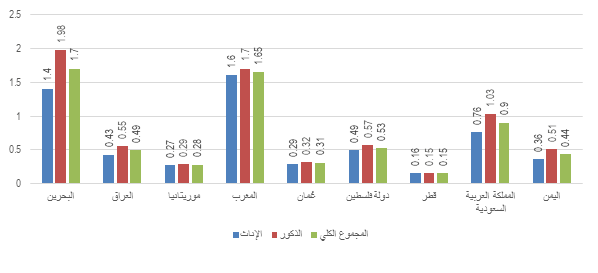

معدّل العمالة أقل بكثير لدى الأشخاص ذوي الإعاقة منه لدى من هم من دون إعاقة (الشكل 7). وتؤكد البيانات تدني معدّلات العمالة بينهم نسبياً في البلدان العربية، ولا سيما بين النساء، وتشير إلى أنّ النساء ذوات الإعاقة هن من الفئات الأكثر إقصاءً.

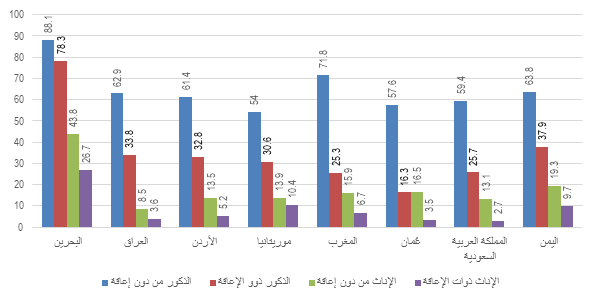

يعود تدني معدلات العمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الارتفاع الكبير في معدلات عدم النشاط الاقتصادي والبطالة. ويركّز الشكل 8 على المملكة العربية السعودية. ففي حين يبلغ معدل عدم النشاط الاقتصادي 80 في المائة بين النساء من دون إعاقة، فهو يرتفع نحو 10 نقاط مئويّة بين النساء ذوات الإعاقة. ويرتفع معدّل عدم النشاط الاقتصادي بين الرجال ذوي الإعاقة 20 نقطة مئوية عنه بين الرجال من دون إعاقة ليصل إلى 51.5 في المائة والبطالة بين الرجال ذوي الإعاقة أعلى ثلاث مرّات منها بين الرجال من دون إعاقة. وقد تدعم استحقاقات الورثة السخيّة نسبيّاً في نظام التأمين الاجتماعي ارتفاع معدّلات عدم النشاط الاقتصادي بين الأشخاص ذوي الإعاقة. ولا تتوفر بيانات عن متوسّط الدخل في الساعة على النحو الذي يطلبه مؤشر 8.5.1.

الشكل 7. النسبة المئوية للعمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومن دون إعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d، على أساس بيانات الأجهزة الإحصائية الوطنية من: الأردن، تعداد عام 2015؛ والبحرين، تعداد عام 2010؛ والعراق، مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013؛ وعُمان، تعداد عام 2010؛ والمغرب، تعداد عام 2014؛ والمملكة العربية السعودية، المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016؛ وموريتانيا، تعداد عام 2013؛ واليمن، مسح ميزانيّة الأسر المعيشيّة لعام 2014.

الشكل 8. النسبة المئوية لعدم النشاط الاقتصادي والبطالة والعمالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومن دون إعاقة من الرجال والنساء من الفئة العمرية 15-64، المملكة العربية السعودية، 2016

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d، على أساس بيانات من المسح الديمغرافي والصحي لعام 2016 في المملكة العربية السعودية.

الهدف 11: المدن والمجتمعات البشرية المستدامة

يشكّل إمكان الوصول إلى بيئة مبنيّة (مساكن ومباني وأماكن عامة) تحديات مشتركة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويدعو المقصد 11.7 إلى إتاحة وصول الجميع إلى الأماكن العامّة، علماً أنّ قليلة هي البلدان التي تملك بيانات حول ذلك. ففي دولة فلسطين مثلاً، أفاد 85.3 في المائة من المصابين بإعاقة حركية أنهم يواجهون بعضاً أو كثيراً من الصعوبة في التجول في مناطقهم[12]. وبالنسبة إلى المؤشر 11.2.1 الذي يتعلق بنسبة السكان الذين تتوفر لهم وسائل النقل العام أفاد 76.4 في المائة من الفلسطينيين ذوي الإعاقة أنهم لا يستخدمون وسائل النقل العامة لعدم تكييف البنى التحتية لاحتياجاتهم[13]. وأظهر مسحٌ أجرته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المغرب أنّ 37.7 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلاد لا يستطيعون استخدام وسائل النقل العام، وأن 36.6 منهم يواجهون صعوبةً في إمكانية استخدامها[14].

الهدف 5: المساواة بين الجنسين

أحد أهداف خطة 2030 برمتها هو زيادة مشاركة النساء والفتيات في المجتمع وتعزيز موقعهن بشكل عام. وتعكس المناقشة السابقة لمؤشرات مختارة لأهداف التنمية المستدامة بوضوح الموقفَ الأضعف للنساء عموماً وللنساء ذوات الإعاقة خصوصاً؛ ما يؤكد صحّة النتائج السابقة[15]. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى تدني معدلات انتشار الإعاقة لدى النساء والفتيات بشكل عامّ، ومن الواضح أنهنّ أكثر حرماناً من حيث التعليم والعمالة. ولا يحدّ التمييز المزدوج الذي كثيراً ما تواجهه الإناث ذوات الإعاقة فحسب من منظورات التنمية للفتيات بل يحرم أيضاً المسنّات وفي أحيان كثيرة الأرامل أو غير المتزوّجات من الدعم اللازم[16].

الهدف 17: شراكة لتحقيق الأهداف

يوضح الهدف 17 الدعم والشراكة المطلوبين لتحقيق خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة في بعض المجالات كالتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات وجمع البيانات – وهي كلّها مجالات بالغة الأهميّة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتيح التطوّر التكنولوجي خصوصاً إمكاناتٍ كبيرة للاستقلاليّة والدّمج الاجتماعي، فمن شأن التكنولوجيات المُعِينة مثل برمجيات قراءة الشاشة لذوي العاهات البصرية وخدمات الشروح التوضيحيّة لذوي العاهات السمعيّة تكييف أماكن العمل لاحتياجاتهم. كما من شأن تكنولوجيات أخرى مثل تطبيقات محددة لشبكة الانترنت مساعدة من لديهم عاهة حركية في البحث عن مطاعم ودور سينما يمكنهم الذهاب إليها ووسائل نقل يمكنهم استخدامها. لكن الأبحاث في المنطقة المتعلقة بحلول تكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال في بداياتها.

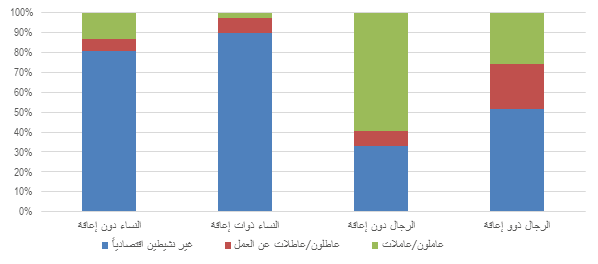

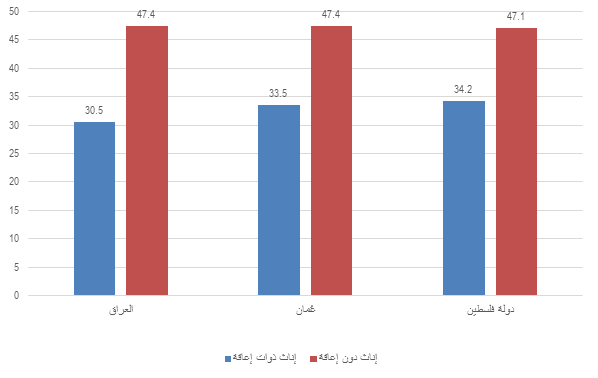

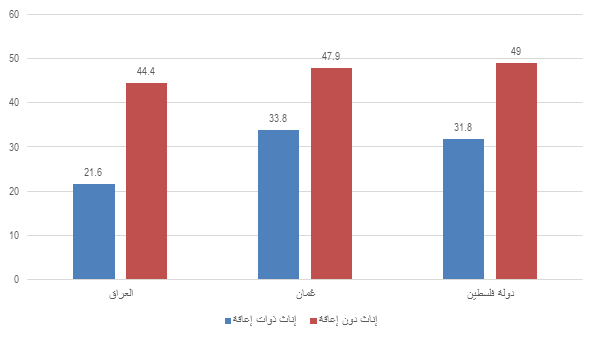

ترتبط عدة مؤشرات من الهدف 17 ارتباطاً مباشراً بوضع الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والأبحاث عنها في المنطقة العربية. يقتضي المقصد 17.18 جمعَ بياناتٍ دقيقة، لا سيّما في الدول النامية، على أن تكون مصنّفة حسب الجنس وحالة الهجرة والإعاقة وغيرها من الخصائص ذات الصلة. إذ أنّ من شأن مثل هذا التصنيف أن يتيحَ فهماً أفضل، مثلاً، لأوجه الحرمان والصعوبات التي كثيراً ما يواجهها كل من النساء ذوات الإعاقة والأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفية. ويقدّم الشكلان 9 و10 مثالاً واحداً على الحرمان المتعدد، إذ يُظهران أنّ الفتيات الريفيات ذوات الإعاقة محرومات من التعليم الابتدائي ليس مقارنةً بالفتيات من دون إعاقة فحسب، بل أيضاً بنظيراتهنّ في المدن.

تتضح أكثر من خلال هذا التقرير الحاجة إلى جمع بيانات موثوقة في حينها، خصوصاً فيما يتعلّق بمعدلات انتشار الإعاقة، والقوى العاملة، وتغطية نُظم الحماية الاجتماعية في المنطقة. فالمعلومات الإحصائية، مثلاً، حول المقصد 1.3 والمؤشر 1.3.1 المتعلّقين "بنسبة السكان الذين تشملهم أرضيات نظم الحماية الاجتماعية" المصنَّفين حسب الأشخاص ذوي الإعاقة، لم تكن تتوفر في بيانات الإسكوا الأخيرة. لذا يتعيّن، لإحراز تقدّم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وكسر حلَقة الإقصاء والفقر، أن يكون للحماية الاجتماعية دور رئيسي. وبما أنّ الحماية الاجتماعية تشكّل جزءاً من كلٍّ من خطة 2030 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حدٍّ سواء، يتعيّن دمجها ضمن الجهد الإنمائي الأوسع نطاقاً.

وهكذا يتناول هذا التقرير المسألة من جانب سياساتي، ويعرض نظم الحماية الاجتماعية ويشير إلى المعلومات حول التغطية كلما توفرت، ويطرح أيضاً سياسات لضمان إمكان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الرعاية الصحية باعتبارها من مكوّنات أرضيات الحماية الاجتماعية، وهذا ما يتناوله الهدف 3، المقصد 3.8، الذي يهدف إلى تأمين التغطية الصحية الشاملة. وسيظهر هذا التقرير أن البلدان العربية قد أحرزت تقدما ملموساً نحو تحقيق هذه الغاية، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

الشكل 9. النسبة المئوية للتحصيل العلمي الابتدائي بين الإناث في سن 10 فما فوق ذوات الإعاقة ومن دون إعاقة في المدن 2007-2013

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d، على أساس بيانات مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013 في العراق، وتعداد عام 2010 في عُمان، وتعداد عام 2007 في دولة فلسطين.

الشكل 10. النسبة المئوية للتحصيل العلمي الابتدائي بين الإناث ذوات الإعاقة ومن دون إعاقة في سن 10 فما فوق في الأرياف 2007-2013

المصدر: حسابات بالاستناد إلى ESCWA, 2017d، على أساس بيانات مسح خارطة الفقر ووفيّات الأمهات لعام 2013 في العراق، وتعداد عام 2010 في عُمان، وتعداد عام 2007 في دولة فلسطين.

[1]United Nations Statistical Commission, 2016, p. 7

[2] تنطبق خطة عام ككل على الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكن ربط وسائل النقل المتاحة بالهدف 9 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يُعنى من جملة أمور، بالبنى التحتيّة القادرة على التكيّف والصمود.

[4] . إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، الديباجة.

[5] United Nations Statistical Commission, 2017

[6] ESCWA, 2017d

[7] قدّر التقرير العالمي المتعلق بالإعاقة لعام 2011 الصادرعن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية، أن نسبة الإعاقة في العالم 15.6 في المائة. لكن يجدر ذكر أن هذا الرقم يستند إلى تعريفٍ أوسع للإعاقة مما أوصى به فريق واشنطن، ما يجعل من الصعب مقارنتها بالضبط بالأرقام للمنطقة العربية.

[8] بما أن هذا التقرير يتناول أساساً الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها أحد الجوانب ذات الأولوية في أهداف التنمية المستدامة (المقصد 1.3)، فلا يعكس هذا القسم سوى بعض أهداف التنمية المستدامة. وسيتاح تحليل أكثر اكتمالاً للبيانات في التقرير القادم "الإعاقة في المنطقة العربية 2018".

[9] ليس لدينا إلى الآن أي معلومات واضحة حول نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في المؤسسات الخاصة ولايزال ذلك موضوع بحثٍ للإسكوا.

[10] Mauritania, Ministry of Economic Affairs and Development and National Statistics Office, 2015, pp. 63-64

[11] Pinto, Pinto and Cunha, 2016a, p. 28. ولتحديد ذلك في السياق، تجدر الإشارة إلى أن الحدَّ الأدنى الرسمي لأجر شخص يعمل 40 ساعة في الأسبوع كان قد ارتفع في عام 2015 إلى 290 ديناراً (Tunisia, 2015)، وحدد في العام نفسه خط الفقر الوطني بـ 1706 دنانير للفرد في السنة (142 ديناراً في الشهر) وخط الفقر المدقع للفرد في السنة بـ 1032 ديناراً (86 ديناراً في الشهر)؛ الرجوع إلى National Institute of Statistics, Tunisia, National Institute of Statistics, 2016a وللاطلاع على الدراسات الإحصائية في الجزائر والمغرب، الرجوع إلى Pinto, Pinto and Cunha, 2016b, and 2016c.

[12] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الشؤون الاجتماعية، عام 2011

[13] المرجع نفسه

[14] Morocco, Ministry of Family, Solidarity, Equality and Social Development, 2014, p. 59

[15] Nagata, 2003, pp. 11-12

[16] UN Women بلا تاريخ